昨日は子どもが風邪で幼稚園を休んだので、隙間時間にXmindを使って知識の整理をしていました。

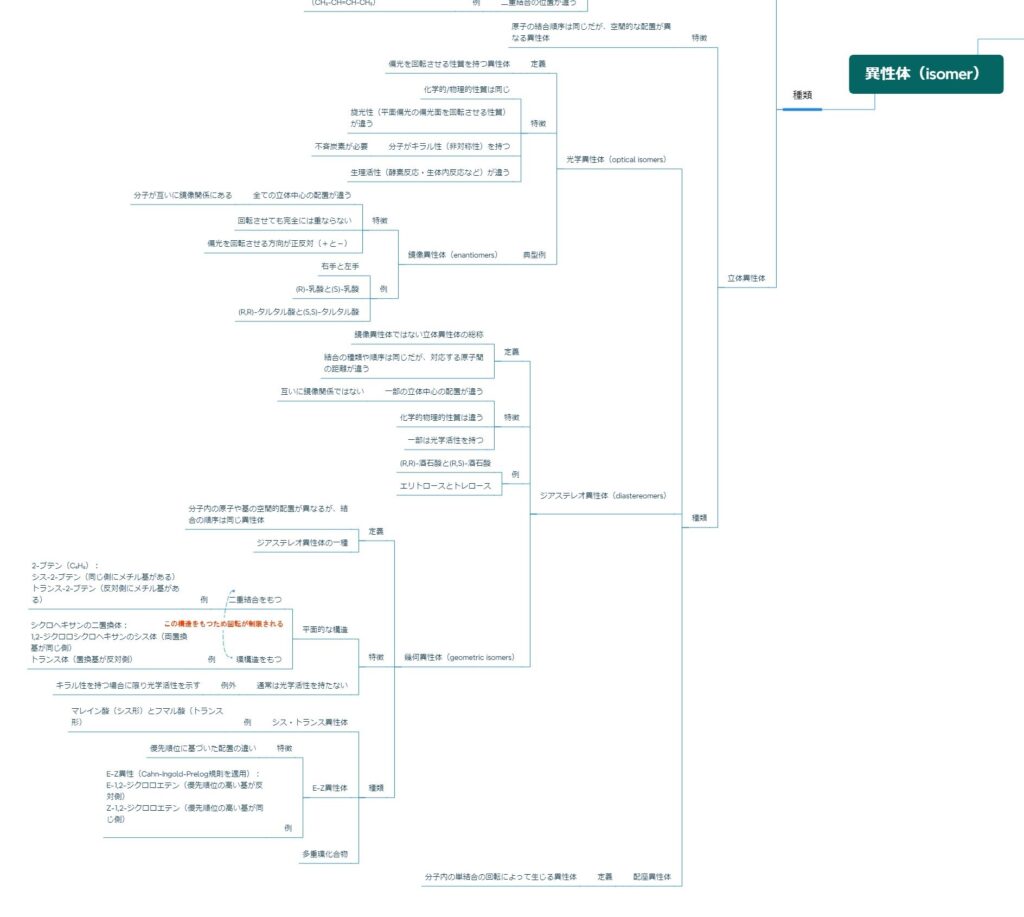

具体的に何をしていたかというと、「異性体」の分類です。

化学の勉強を始めた頃に一度学びましたが、糖質のところでも再び出てきたので復習をしていたのですが…

大混乱!

例えば、「ジアステレオマー異性体」。

「ジアステレオマー」や「ジアステロマー」など日本語の読み方さまざま。英語表記はdiastereoisomersもしくはdiastereomersです。(ChatGPTは最初ジアステレオと言っていました。後に修正)ジアステロマーは短縮した言い方だそうで、教科書や論文に出てくるのは「ジアステレオマー」の方です。

私がノートに切り貼りした、どこぞの大学のPPT資料には「幾何異性体(ジアステロマー)」とありました。

ここでもう一つ疑問。

幾何異性体=ジアステレオマー異性体 ?

調べると、幾何異性体(geometric isomers)はジアステレオマー異性体の一種であるとのこと。間違ってるじゃん…もしくは不要な部分を取り除いた書き方だったのかしら。

幾何異性体は二重結合や環構造があり、空間的に制限されているため回転できない特徴をもつ異性体のことです。典型例としてシス・トランス異性体やE-Z異性体などがあります。

そしてここでも「シス・トランス異性体は幾何異性体とも呼ばれ…」という文で

シス・トランス異性体=幾何異性体 ? 同義語?それとも包括しているっていう意味?

と混乱し、結構時間をかけて方々を調べる羽目になってしまいました。

納得してまとめた結果が下記です。

大学レベルの教科書を早々購入しなければ時間のロスにつながりますね。

どれを買うべきか…

コメント