タンパク質の検出反応の1つのビウレット反応について学びました。

これは、隣り合ったα-アミノ酸が3個以上繋がった構造(トリペプチドといいます)のものに反応し、赤紫色に呈色するものです。

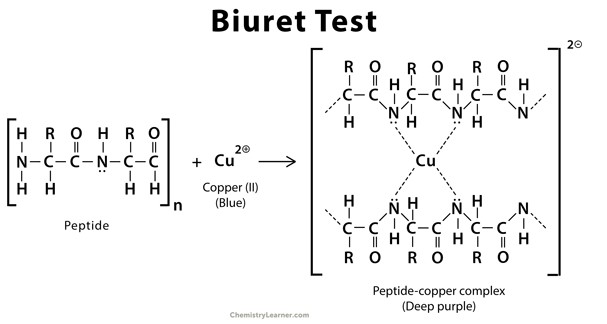

手順は、タンパク質水溶液にNaOH水溶液を混ぜて塩基性にし、そこに硫酸銅(Ⅱ)水溶液CuSO₄を加えます。

ビウレットとはその名の通り、bi + urea + -et で、もとは尿素が2量化した構造のことを指します。他にもR-NH-CO-NR’-CO-CH-R”の構造をもつ物質の一般名としても使われています。

この反応ではこの構造をもつビウレットが、硫酸銅(Ⅱ)のCu²+に反応して呈色することから名付けられました。

隣り合ったアミノ酸が必要な理由は、ビウレットの窒素原子はCu²+と反応すると配位結合してキレート錯体を形成するからです。

上図のCuが窒素原子で挟まれているような部分がキレート錯体(chelate complexes)となっています。「カニのはさみ」のラテン語の「chela」から名付けられました。

なぜビウレット構造だとキレート錯体が起きるのか。

それは窒素原子にローンペアがあるためと、窒素原子の隣にカルボニル基(C=O)があるためです。

カルボニル基の酸素原子は非常に電気陰性度が高く、電子を引き寄せる力が強いです(電子吸引性)。これが隣接している窒素原子からも電子を少し奪います。そうすると窒素原子の電子密度が下がり、N-H結合が弱くなります。

さらに塩基性条件下にすることで、プロトン(H+)が脱離しやすくなります。こうしてプロトンを失った窒素原子は電子豊富になりCu²+に電子を渡すことができるので、配位結合しやすくなるのです。

「岡野の化学」は72まで視聴しました。今日はタンパク質の分類についてまとめつつ。次に進みます。

コメント