昨日の学習時間は4h。「岡野の化学」ビデオ75視聴し終わりました。

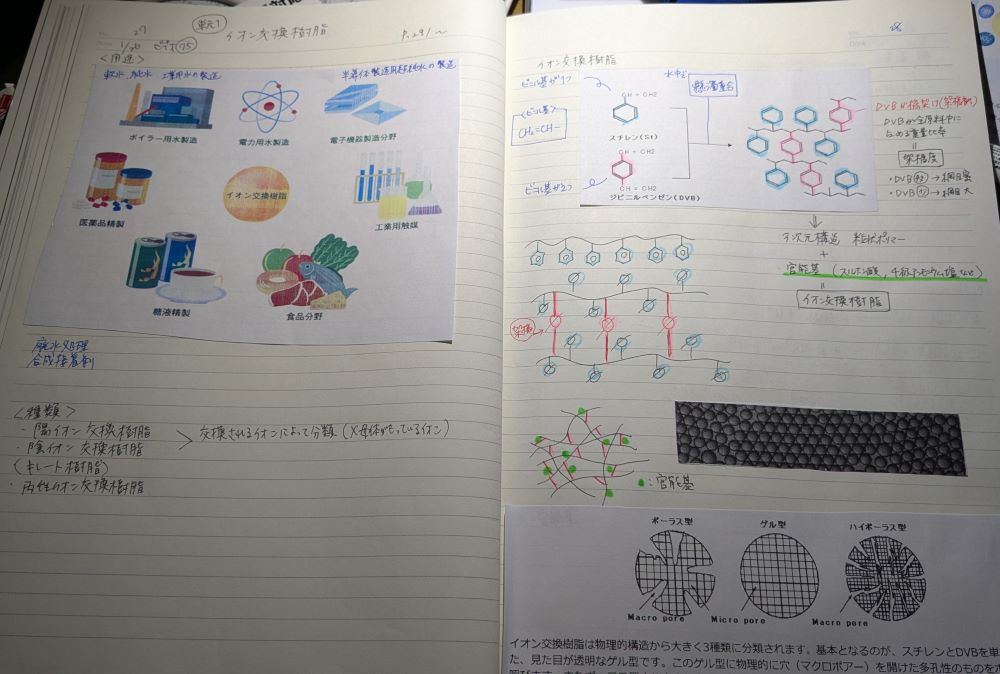

イオン交換樹脂について

構造は、ビニル基を1つもつスチレン(St)と、ビニル基を2つもつジビニルベンゼン(DVB)とが重合(懸濁重合)し、3次元構造を作り出すことによって粒状の形状になっています。ポリスチレンの直鎖状ポリマーに、DVBが架橋した網目状構造です。この構造にイオン性の官能基を導入すると、官能基のイオンと溶液中のイオンとが相互作用し、イオンが交換される仕組みになっています。

この構造で架橋密度が高いと(架橋が多いと)網目間の隙間は小さくなり、耐久性や強度が向上する一方、溶媒が樹脂内に侵入しにくいためイオン交換効率は落ちる可能性があります。

反対に架橋密度が低いと(架橋が少ないと)網目間の隙間は大きくなり、樹脂は膨潤しやすくなります。膨潤とは、物質が外部から水分や溶液を吸収して体積が大きくなる現象のことです。膨潤すると網目構造は拡張し、内部にイオンが入り込みやすくなります。そうすると官能基のイオンと反応しやすくなり、イオン交換効率は上がります。

官能基は陽イオン交換樹脂ならスルホン酸基やカルボキシ基、陰イオン交換樹脂なら4級アンモニウム塩などを導入します。

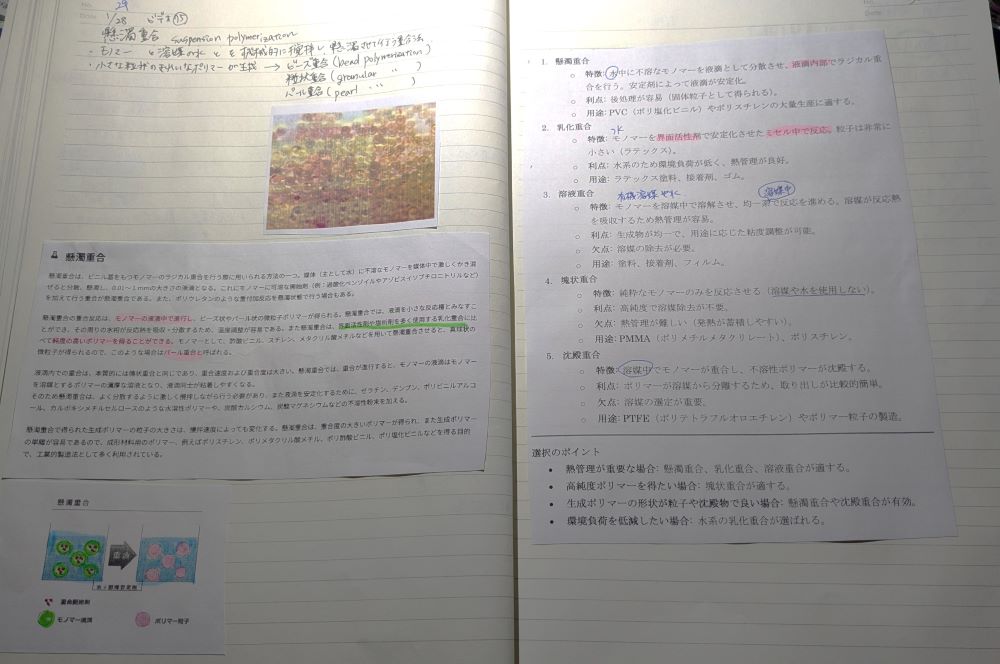

ビニル基をもつモノマーのラジカル重合にもいくつか方法があって、わかりやすい企業のHPを参考に、懸濁重合と合わせてAIを使ってまとめたものを貼り付けました。(ノート右)

以前重合法についてマインドマップにまとめていたので、これらも新たに追加して作成。合成高分子、幅が広いですね。

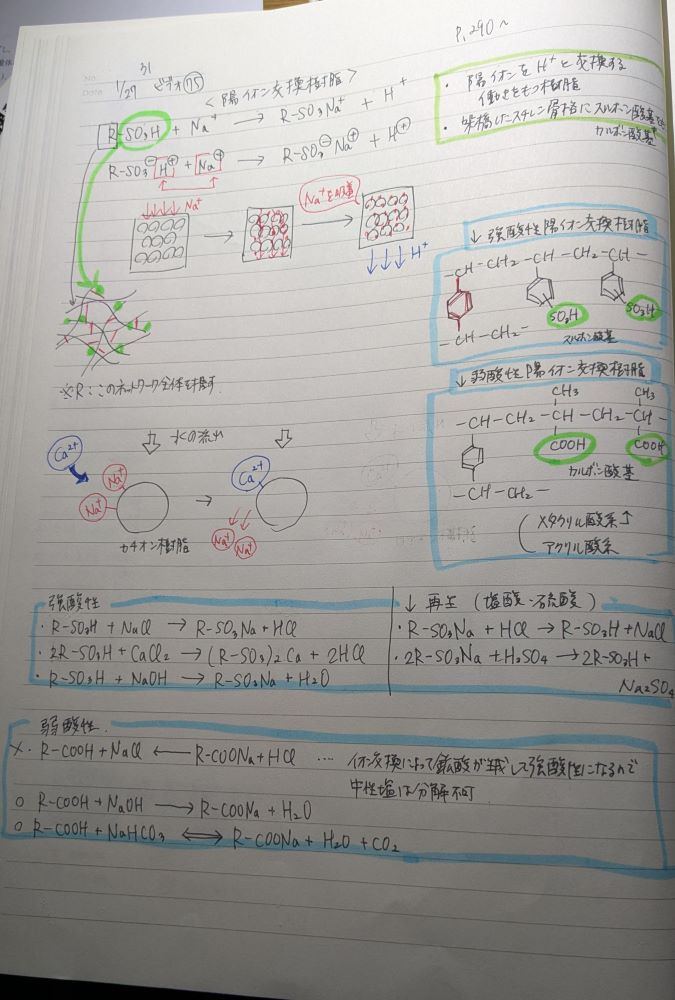

陽イオン交換樹脂について

その名の通り陽イオンをもつ物質を吸着して、H+を放出する働きをする樹脂。

水道水には陽イオンであるナトリウムやカルシウムイオン、マグネシウムイオンだけでなく、塩素や炭酸などの陰イオンをもつ物質も含まれているため、浄水器には陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の両方が入っているんですね。

陽イオン交換樹脂はH+を、陰イオン交換樹脂はOH-を放出するので、それらが結びつきH₂O(純水)が出てくる、という仕組みなんですね。

我が家にもカートリッジ式の浄水器がありますが、ABS樹脂ベースのイオン交換繊維でした。

イオン交換樹脂が家庭では一般的でない理由は、一定期間経つと飽和状態になって再生処置が必要で、それが手間だからでしょうね。それに家庭で扱うには危険な溶剤を用いたり、装置がわりと大きめで場所をとるため。繊維だと、寿命がきたら装置ごと交換すればいいので手間じゃないんですね。

このあとはイオン交換樹脂の計算から!

コメント