昨日の学習時間:4.5h

「岡野の化学」ビデオ78、終了。

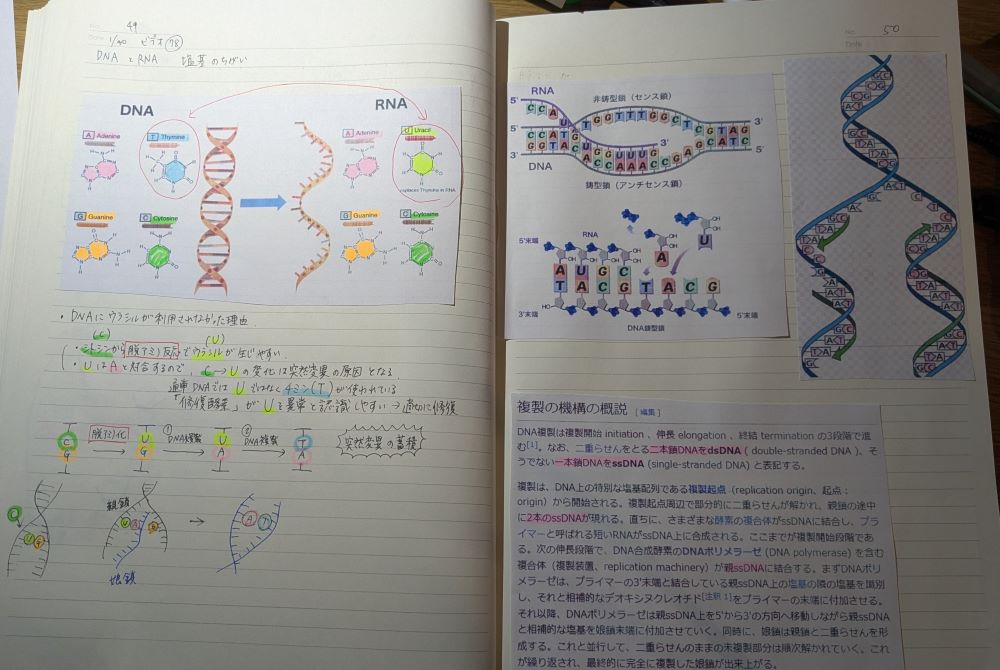

昨日DNAの構造を学びました。

DNAの構成物質は3つ。

- 有機塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)

- 五炭糖(デオキシリボース)

- リン酸

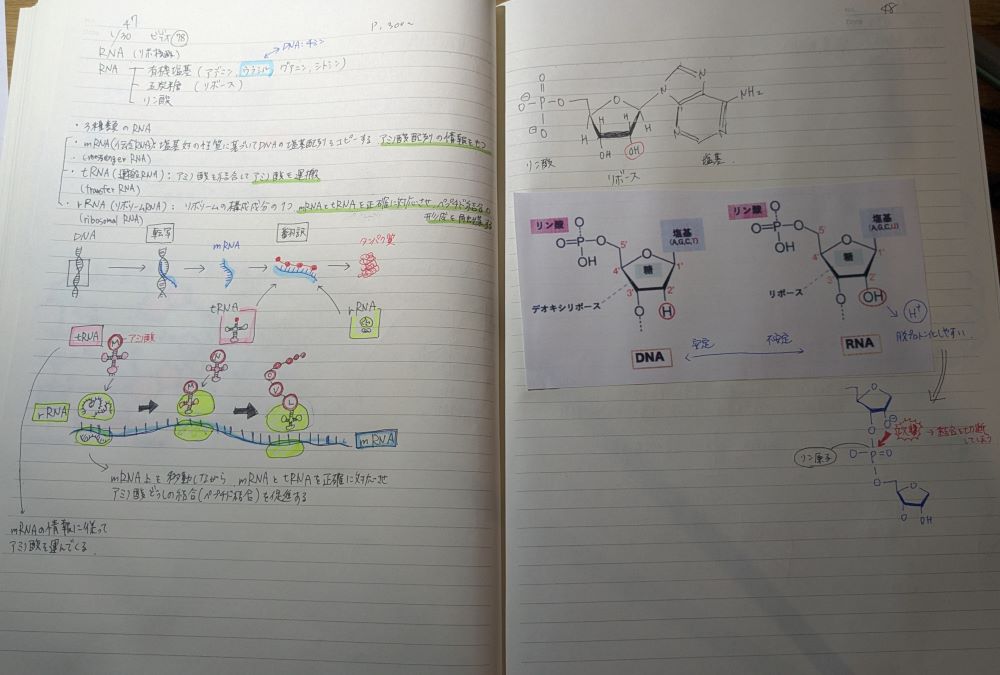

RNAの構成物質も3つ。

- 有機塩基(アデニン、ウラシル、グアニン、シトシン)

- 五炭糖(リボース)

- リン酸

DNAとはちがう部分が2つ。なぜこの違いが生じるのか。

結論、DNAは生命にとって大事な遺伝情報のため、これを守るために化学的な安定性を最大化する方向で進化したから。

進化生物学という分野では、初期の生命はRNAを遺伝情報の保存機関としていた、という説が有力視されています。現在でもウイルスの中にはRNAを遺伝情報として利用しているものが存在しており、これはその名残と考えられています。

しかしRNAは、上でも述べた通り、塩基のウラシルとリボースをもつ構造をしており、それぞれが起因となって化学的に不安定です。

まず、通常配列にウラシルをもっていると、突然変異でできたウラシルと見分けがつかないため修復機構が働かず(見過ごされやすい)誤った情報でどんどん複製され、突然変異が蓄積されてしまいます。

DNAの塩基の1つであるシトシンは自然に脱アミノ化しやすい性質があります。脱アミノ化とは、水によってアミノ基(-NH₂)がC=Oにかわる反応で、1日あたり100基ほどはこの反応でウラシルにかわっています。通常配列がチミンだと、修復酵素がこの「ウラシル-グアニン」の対を「異常」と認識して働きかけ、適切に修復されますが、RNAのように通常配列にウラシルがあると、この異常を正常と認識して修復機能が働かず、誤った複製ができていってしまう、というわけです。

また、デオキシリボースとリボースのちがいは、C2位にヒドロキシ基(-OH)があるかないか、です。

リボースのC2位についているOH基は脱プロトン化(H+の脱離)しやすく、Hが脱離した後のO⁻はリン酸のリン原子に攻撃を仕掛けて結合の鎖を切断してしまうことがあります。

これらの要因から、RNAはDNAより不安定で、遺伝情報の長期保存には向いていないことがわかります。

初期の生命はRNAを使って遺伝情報を保持していましたが、進化の過程でDNAが生じ、より安定で長期保存に適したDNAが主流になった、と考えられます。

不思議ー!よくできてますよね。

コメント