高校物理で学んだ「摩擦力」の知識は、実務・特許レベルではどのように使われているのか。

これを、レーザープリンタの給紙ローラが紙を送り出す仕組みで見てみることにしました。

給紙方法にはいくつか種類があるのですが、今回取り上げた特許の中では「分離シート方式」と「アクティブリタード方式」があげられていました。

その様式の違いの説明の前に、そもそも、「ローラーで紙をつかんで送り出す」という仕組みには、何の力が働いているのか。

これについて整理したいと思います。

何が「摩擦力」を生むのか?

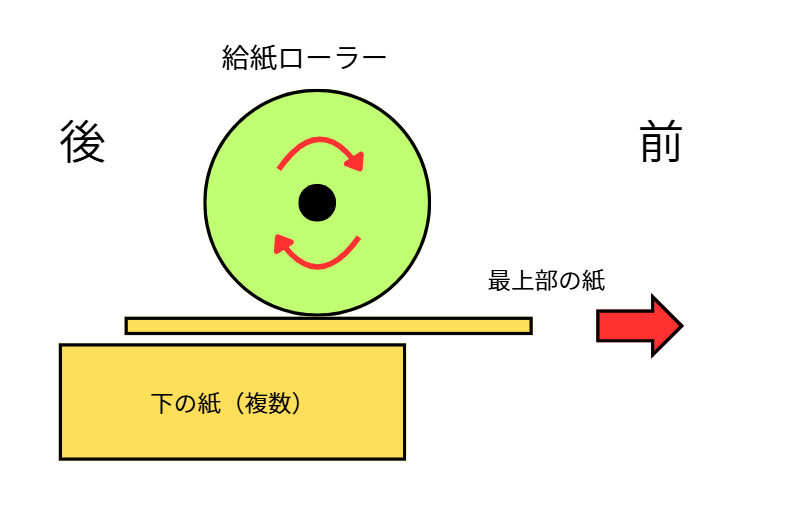

印刷機器や複合機では、給紙トレイに積んだ複数枚の紙束から、最上面にある紙を「一度に1枚だけ」取り出して給紙する必要があります。

イメージでは何となく、「ローラーが前に回転するから、それに紙がくっついて一緒に前に移動するんだな」とわかります。この「くっついて」とはどのような状態なのでしょうか。

まずこの給紙ローラーは、バネなどによって紙束の一番上の紙に押し当てられた状態で設置されており、モーター駆動で回転しています。

押し当てることによって「垂直抗力」が働きますが、これだけではもちろん摩擦力は働きません。

摩擦というのは、接触している物体が「相対運動しようとする傾向」があるときに発生します。

つまり「ずれようとする動き」が発生したときに摩擦も発生します。

給紙ローラーが回転すると、ローラー表面は紙に対して「前に動こう」とします。

しかし紙は、慣性の法則により、もともと止まっていた状態を保とうとします。

ここに「ずれ」が発生し、摩擦が発生するのです。

摩擦の向きはどう決まる?

もう少し詳しく見ていきます。

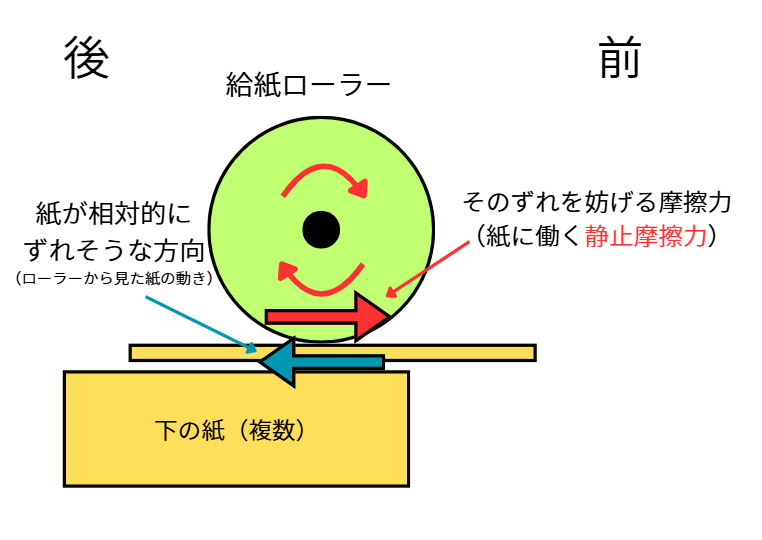

給紙ローラーが回転すると、ローラー表面は前へ動こうとします。

このとき、ローラーの立場から見ると、紙は「相対的に後ろへずれそうな状態」になります。

これは「橋本の物理」で出てくる相対運動の考え方と同じです。

講座ビデオでは、新幹線の例えで説明されていました。

たとえば、接触している2つの物体があり、一方が右に動くと、もう一方は、その物体から見れば左に動いているのと同じことになります。

(私は、両手のこぶしを重ねて動かしてみて、ようやくこの感覚がつかめました。)

他の例でいうと、電車の中で立っているとき、外の建物が後ろへ流れていくように見えますが、建物が実際に動いているわけではありません。

これと同じで、給紙ローラーと紙でも、紙が実際に後ろへ動いているわけではないのです。

あくまで「ずれが起きそうな傾向」があるだけです。

そしてこの接触面での「ずれ」を妨げるようにして、そこに摩擦力が生じます。

この摩擦力は、紙が後ろへずれようとするのを止める向き、つまり、紙に対して前向きに働きます。

これが「紙を前に引く力」の正体です。

因果関係を整理すると次の順番になっています。

- ローラーが回転する

- 紙が「相対的に後ろへずれそう」になる(見かけの現象)

- そのずれを妨げる摩擦力が発生する

- 紙に前向きの力が働く

- 紙が送り出される

紙が動くのは、「最初から摩擦力があったから」ではなく、ずれそうになった結果として摩擦が生まれたからなのです。

一体となって動くとは?

前回の摩擦力のおさらいです。

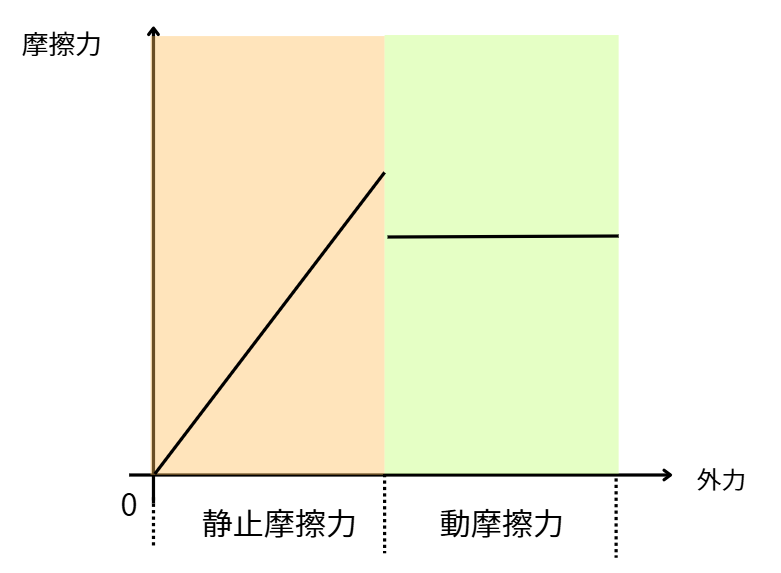

静止摩擦力とは、「物体が相手に対してすべり出すのを防ぐように働く摩擦力」のことです。

(これに対して動摩擦力は、物体同士が「すでにすべっている」ときに働く摩擦力のことです)

給紙ローラーと紙の関係では、正常な給紙中、紙はローラーに対しすべっていないため、動摩擦力ではなく、静止摩擦力によって前方へ運ばれています。

紙に働く力を考える

ここで紙に働く力を考えてみます。

紙は水平方向に動いているので、鉛直方向の力はここでは無視します。

- 前向きの力:ローラーから受ける静止摩擦力

- 後ろ向きの力:下の紙との摩擦力、その他接触している物体(ガイドなど)からの摩擦力、空気抵抗(微少)

動き始めの瞬間

回転する給紙ローラが紙に接触しはじめると、紙を引き止めている諸々の抵抗力(図でいう後ろ向きの力)よりも、ローラーによる摩擦力の方が大きいため、紙は前方へ加速します。

加速とつり合いの関係

抵抗力は速度とともに増加します。

一般に、物体に働く抵抗力は

・低速域では速度に比例

・高速域では速度の二乗に比例

することが多いと知られています。

紙の速度が上がるにつれ、抵抗力も徐々に大きくなります。

それに応じて、静止摩擦力も必要な分だけ増加します。

静止摩擦力は、相手の状態に合わせて大きさが自動的に決まる力だからです。(下図参照)。

等速運動になる瞬間

やがて、前向きの摩擦力と後ろ向きの抵抗力が釣り合います。

このとき、

前向きの力 = 後ろ向きの力

となり、紙にかかる力の合計(合力)はゼロになります。

数式で確認する

ニュートンの運動方程式は 以下の通りです。

∑F=mα

(※ Σ は「すべての力を足す」という意味です)

これを使って表すと、

- F【摩擦】>F【抵抗】のとき: ΣF > 0 → 紙は加速

- F【摩擦】=F【抵抗】のとき: ΣF = 0 → 加速度 α= 0

「一体化して動く」とはどういうことか

加速度が0とは、「止まっている」か「等速で動いている」ことを意味します。この場合は、すでに紙が動いているため、紙は等速運動になります。

これが、「紙がローラーと一体になって動いている」と思われる理由です。

つまり「くっついている」のではなく、「相対的にずれていない状態」が保たれているということなのです。

思ったこと

この後、「分離シート方式」についてとか、「アクティブリタード方式」についてとかをまとめて書こうと思いましたが、ふと、それって意味あるのかなーと思いました。

「分離シート方式やアクティブリタード方式の違いなんて、 今はAIに聞けばすぐ出てくるし、きれいにまとめてくれるのでは?」

正直に言えば、その通りですよね。

技術用語の定義や仕組みの概説は、AIに聞けば誰でもすぐに入手できます。

では、なぜ私はこのブログに「摩擦って何?」「一体で動くってどういうこと?」という、あまりにも基礎的な話を、時間をかけて書いたのでしょうか。

これを書きながら自問しました。

そして、「わかるように書くこと」と、「調べて出すこと」は、まったく別の作業ということに気が付きました。

物理を専攻した方にとっては、「静止摩擦」「合力ゼロ」「等速運動」などは、当たり前すぎる話かもしれません。

でも一方で、「物理が苦手」「数式を見るだけで拒否反応が出る」人にとっては、この「当たり前」が、そもそも見えません(少し前の私)。

そして翻訳学習者という立場を考えると、学習者というのは、専門家でも完全な初学者でもない、その中間なんじゃないかなーと。

用語は読めるし、数式は見たことがある。

でも「なぜそうなるか」を人に説明できない。

この「宙ぶらりんの理解」を「腹落ちする理解」に持っていく作業こそが、時間がかかり、面倒で、そして価値のある作業なのだと今回実感しました。

というか、今まで何となく”もやっ”と思ってはいましたが、初めて言葉にしてみました。

このブログは、正確な仕様の一覧表でもなく、最新技術のまとめ記事でもなく、運用ノウハウの解説でもありません。

このブログは、誰かに教えるためというより、「理解しようと格闘した記録」そのものだな、と思いました。

この感想部分も、読んでみると「当たり前」のこと言ってますね…

でも気づいたことを言葉にするって、すごく難しいんですよ。

私の拙い説明では伝わらないかもしれませんが、言いたいことは以上です。

日々AIを使って学習しているので、AIでは出せない価値って何なのか、常に意識しています。

仕事に戻ります。

コメント