昨日の学習時間:4h

「岡野の化学」ビデオ84~85

今日もこつこつ、アウトプットします!

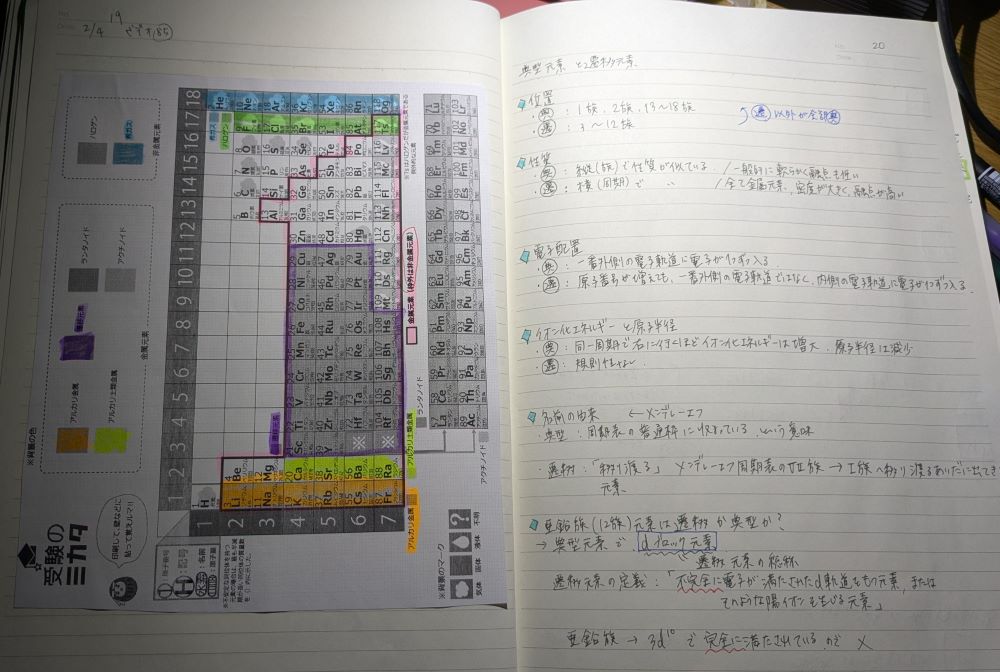

周期表について

周期表とは、元素を原子番号の順に並べたもの。

1869年 メンデレーエフが元素を原子量(陽子の数+中性子の数)の順に並べると、化学的性質の似た原子が周期的に現れることを発見し、表を作った。

ただしこの時は原子量の順で作成したため正確ではなかった。

なぜなら物質の化学的性質は、最外殻電子の入り方や電子数によって決まるので、中性子を除いた、電子の数(=陽子の数=原子量)が影響してくるからである。

同じ族(周期表の縦列)は似たような性質を示すのは、最外殻に入る電子の入り方(スピンの向き)と電子数が同じだからである。

現在の周期表は原子番号の順に並んでいる。

最外殻電子が化学的性質を決めるのは、化学反応が、最外殻の電子が軌道を共有したり(共有結合や配位結合)、電子を受け取ったり放出したりする(イオン結合)ことによって起こるからである。

ただし同じ族が似た性質を持つのは典型元素には当てはまるが、遷移元素では当てはまらない。

亜鉛は遷移元素か、典型元素か?

私が一番最初に印刷した周期表には、亜鉛が入る縦列(12族)は全て遷移元素になっていたんですよね…でも「岡野の化学」だと隣の11族までが遷移元素になっている。周期表によってどっちも存在しているのはなぜ?と思い調べました。

結論は、

亜鉛族(12族)は典型元素であり、dブロック元素であるが、遷移元素ではない

dブロック元素とは、d軌道にどのように電子が配置されるかで物性が決まる物質たちです。Sc(スカンジウム)から始まる遷移元素たちの電子配置は、1s軌道から順に電子を埋めていくと、最後の電子はd軌道に入ります。亜鉛もそうです。そのため遷移元素の総称としても使われています。

亜鉛の電子配置を見ると、1s22s22p63s23p64s23d10です。

なのでdブロック元素という枠組みで見れば、亜鉛族も他の遷移元素たちと同じグループに入ります。

ですが、遷移元素の定義を見てみると、

「不完全に満たされたd亜殻をもつ元素,

またはそのようなd亜殻をもつ陽イオンを生じる元素」(IUPAC)

つまり、「不完全に電子が満たされたd軌道をもつ元素、またはそのような陽イオンを生じる元素」というわけです。

先ほどの亜鉛の電子配置を見ると、…3d10で完全に満たされています。

亜鉛の陽イオンはZn2+で、電子配置は1s22s22p63s23p63d10とこちらも定義に当てはまりません。(4s軌道から電子が2つ放出された)

※ ちなみに隣の銅も電子配置は1s22s22p63s23p64s13d10ですが、陽イオンであるCu2+では1s22s22p63s23p63d9でd軌道が完全には満たされていないので、遷移元素の定義に当てはまります。

Wikipediaの遷移元素のページにはこう書いてあります。

「第12族元素は化学的性質が典型元素の金属に似ており、またイオン化してもd軌道が10電子で満たされて閉殻していることから、典型元素に分類されることも遷移元素に分類されることもある」

この言葉の意味がわからなかったのですが、こういう理由によるものだったのですね。なのでネット上に転がっている周期表には12族が遷移元素になっていたり、典型元素になっていたりします。

銅の電子配置についても書こうと思ったけど、次にします!

コメント