昨日の学習時間:4h

「岡野の化学」ビデオ86、1160 岡野の化学・特別授業(Cu+,Cu++)

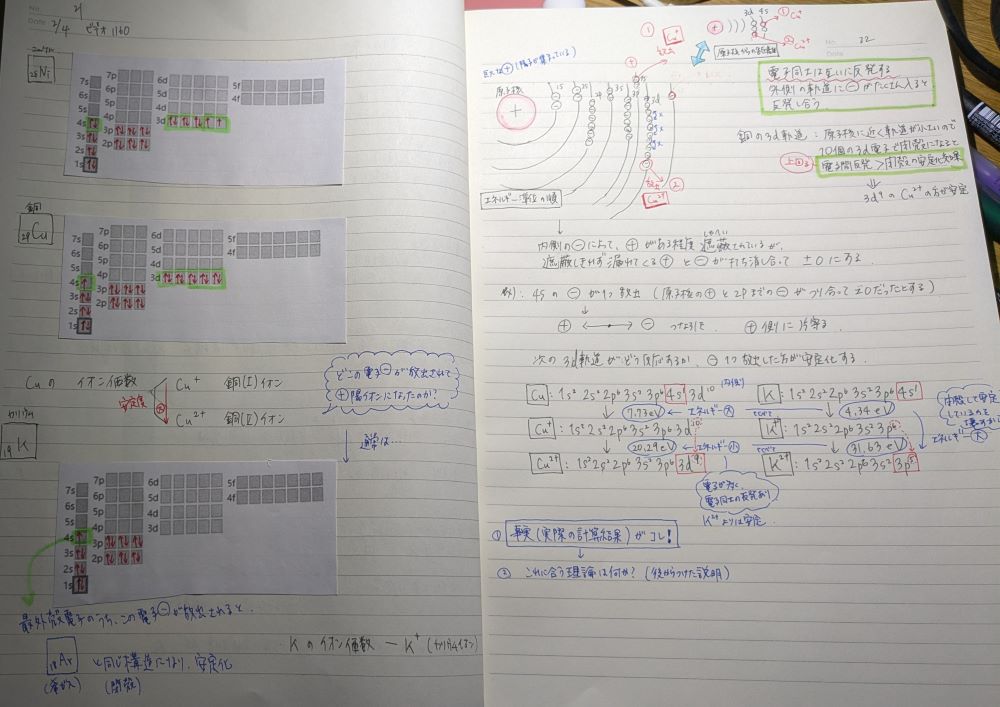

以前気になっていた、銅の電子配置が通常の理論とは違っている点について学習しました。また、そこから派生して銅イオンの電子配置と遮蔽効果についても学びました。まずは通常の銅原子の電子配置について。うまくまとめられるか自信はないですが、自分が理解しているか把握するためにも以下まとめていきます。

ちなみにAIに記事のタイトル名を考えてもらったところ、

- ChatGPT 4o → 「銅の電子配置が例外的な理由を探る:理論と事実の関係」

- ChatGPT o3-mini → 「銅とその電子配置の不思議」

でした(笑)

銅の電子配置はなぜ例外的なのか?

銅(Cu)の原子番号は 29 であり、通常のエネルギー準位の順に従えば、その電子配置は以下のようになると予想されます。

1s22s22p63s23p64s23d9

電子はエネルギーの低い軌道から順に入っていく性質があるので、エネルギー準位が低い4s軌道の定員(電子の最大収容数:s軌道は2、p軌道は6、d軌道は10)が埋まってから3d軌道にいくと考えられます。この軌道の定員が埋まることを閉殻といい、閉殻は系全体にとってとても安定した構造になっています。

しかし、実際の銅の電子配置は次のように観測されています。

1s22s22p63s23p64s13d10

つまり、4s軌道に1個、3d軌道に10個の電子が入っているという点(先に3d軌道が埋まっているという点)で、理論上の予想と異なります。

実は銅だけでなく、他にも原子番号41のニオブ(Nb)や45番のロジウム(Rh)、78番の白金(Pt)などでもこのようなs軌道の「空き」が見られました。

この例外的な電子配置はなぜ起こるのでしょうか。

3d軌道が閉殻した方が安定する

実験として実際に観測されるのは理論上の4s23d9ではなく、4s13d10です。

化学は逆から考えます。

まず実際の現実があって、これに当てはまる理論を考え出すのです。4s軌道が閉殻するよりも3d軌道が閉殻した方が安定しているので、この電子配置になっているわけですよね。

ではなぜ4s軌道閉殻より3d軌道閉殻の方が安定するのか?

それは遷移金属においては (n-1) d 軌道のエネルギーは ns 軌道よりも低い、という実験的事実があるからです。

詳しい実験結果についてはこちら↓

Chem-Station 【誤解してない?】4s軌道はいつも3d軌道より低いわけではない

3d 軌道のエネルギーは急激に安定化する

上の実験結果では、「3d 軌道のエネルギーは K → Ca → Sc と進むにつれて急激に下がる(安定化する)」ことがわかります。つまり、

K(カリウム)や Ca(カルシウム)では、4s軌道の方が 3d軌道よりもエネルギーが低いため、まず 4s軌道が埋まる。

↓

しかし、原子番号 が増える(=周期表を右に進む)につれて、3d軌道のエネルギーが急激に下がり、最終的には 4s軌道よりも低くなる。

↓

つまり、Sc(スカンジウム)以降の遷移元素では 、3d軌道のエネルギーが 4s軌道よりも低くなり、電子が 3d軌道を優先して埋めるようになる のです。

この傾向は 4d軌道と 5s軌道の関係 でも見られ、「d 軌道は周期が進むごとに s軌道よりも相対的に安定化する」という一般的なルールが成り立つことを示しています。

なので、銅の電子配置が4s13d10なのは、

「3d 軌道が完全閉殻(3d10)になると、エネルギー的に特に安定するから」という理由と、

「 4s 軌道のエネルギーが相対的に高いため、4s 電子を 3d 軌道に移した方がエネルギーが低くなるから」という理由が考えられます。

銅の電子配置は、3d軌道のエネルギーが 4s軌道よりも著しく低くなることで説明できます。

「遷移金属においては (n-1)d 軌道のエネルギーは ns 軌道よりも低い」という事実。

つまり、遷移元素ではs 軌道の電子は d 軌道に移動しやすくなる傾向があります。

特に銅やクロムでは、その影響が極端になり、例外的な電子配置が現れるのでしょう。

量子化学や量子物理を学んでいれば、もっと詳しく解説できるんでしょうけど、今の私にはこれが限界です。

銅イオンについても説明しようと思いましたが、ここまでに時間がかかりすぎてしまったので、先にイオンについて勉強してからにします!

コメント