糖分子は水溶液中で安定的な環状構造をとることの方が多いです。

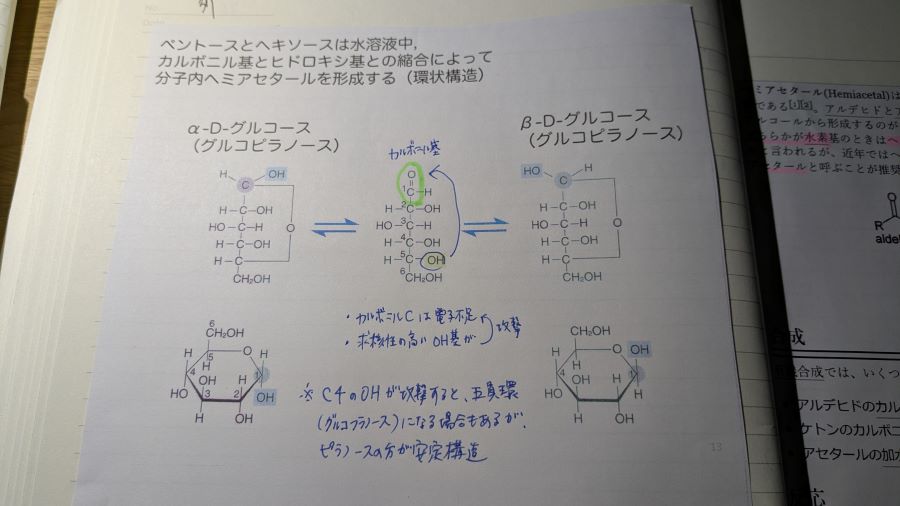

糖が環状構造となるのは、分子内のカルボニル基(アルデヒドまたはケトン)に同じ分子内のヒドロキシ基(-OH)が攻撃を仕掛け、縮合反応が起きるためです。

グルコースの場合は、C5の炭素原子に結合しているヒドロキシ基がC1のアルデヒド(-CHO)の炭素原子に求核攻撃します。すると反応中間体において炭素同士が酸素原子で繋がった環状構造ができ、安定化します。

これがピラノース構造です。

グリコシド結合

このヘミアセタールの炭素原子にくっついている水酸基(ヒドロキシ基-OH)のことをヘミアセタール性水酸基といいます。非常に反応性が高く、他の物質と反応し、脱水縮合します。

例えば二糖類であるマルトース(麦芽糖)の場合、一方のα-グルコース分子のヘミアセタール性水酸基(C1の-OH)と、もう一方のα-グルコース分子のヒドロキシ基(通常C4の-OH)が反応して脱水・結合します。

この際2つの分子がエーテル結合(-O-)によりつながります。この結合のことをグリコシド結合といいます。

マルトースはα-1,4-グリコシド結合を持ちます。これはα-グルコースのC1ともう一方のグルコースのC4が結合していることを意味します。

できた糖は配糖体(グリコシド)と呼ばれます。

ヘミアセタール性水酸基とグリコシド性水酸基

勉強中「グリコシド性水酸基」という言葉が出てきて非常に混乱させられたのですが、この言葉は学術的な言葉ではなく、非常に文脈依存性の高い言葉であるようです。なので使わない方がよし!

以下、AIとのやりとり。↓

グリコシド性水酸基という言葉を用いるときは、「ヘミアセタール性水酸基がグリコシド結合するよ」ってとこまでを含む概念ですか?だって水酸基はもうないのに水酸基という言葉を使っているのですから

ChatGPT:

ChatGPT

「グリコシド性水酸基」という表現を用いる場合、確かに混乱を招く可能性があります。この表現が指し示す内容には、文脈による微妙な違いがありますが、一般的に次のように解釈されます:

- ヘミアセタール性水酸基がグリコシド結合を形成することが可能な状態

この場合、まだ水酸基として存在している状態を指しています。グリコシド結合が成立する前の、ヘミアセタール構造の水酸基を示します。 - グリコシド結合を形成した後の位置(元々水酸基が存在していた位置)

この場合、「グリコシド性水酸基」という表現はやや形式的で、「グリコシド結合に関連する位置」という意味で使われることがあります。結合後には水酸基が存在しないため、やや不正確な表現ですが、化学的な慣用として用いられることがあります。

言葉の選び方としては、ヘミアセタール性水酸基がグリコシド結合を形成する「前後」を意識して正確に使うことが望ましいです。たとえば、グリコシド結合を形成した後の状態について言及したい場合は、「グリコシド結合形成位置」や「グリコシド化された位置」という言い方がより適切かもしれません。

結論として、「グリコシド性水酸基」という表現はやや不正確であり、水酸基がグリコシド結合を形成する前の段階を示す場合に限定して使うほうが誤解を避けやすいです。

4o

あなた:

水酸基がグリコシド結合を形成する前の段階ってヘミアセタール性水酸基のことですか?それとも別の水酸基もあり得るの?

ChatGPT:

ChatGPT

「グリコシド結合を形成する前の段階の水酸基」といった場合、通常はヘミアセタール性水酸基を指します。ただし、場合によっては他の種類の水酸基も考えられることがあります。以下で詳しく説明します。

1. ヘミアセタール性水酸基

- 一般的な糖の分子では、ヘミアセタール性水酸基(アルドースやケトースの環状構造に由来する水酸基)がグリコシド結合を形成します。

- これは、酸素原子が環の内部に結合している構造の中で、カルボニル基(C=O)由来の炭素に結合した水酸基を指します。

- 例えば、グルコースの場合、1位の炭素に結合した水酸基(ヘミアセタール性)がグリコシド結合を形成します。

2. 他の水酸基の可能性

- 通常の糖分子には、ヘミアセタール性水酸基以外にも複数のアルコール性水酸基が存在します(例えば、グルコースの2位~6位の水酸基)。

- グリコシド結合が通常はヘミアセタール性水酸基で形成されますが、人工的な条件下では、これらのアルコール性水酸基がグリコシド結合に関与する場合もあります。

- 例: 化学修飾や酵素的な特異性によって、他の水酸基が結合反応に利用される場合。

結論

通常、グリコシド結合を形成する前の段階の水酸基は「ヘミアセタール性水酸基」を指します。 しかし、特殊な化学反応条件下では、他のアルコール性水酸基がグリコシド結合に関与することも理論的には可能です。ですので、「ヘミアセタール性水酸基」を前提とする場合でも、文脈や条件を確認することが重要です。

4o

あなた:

つまりグリコシド性水酸基=ヘミアセタール性水酸基の可能性は大だが、同じ言葉であるとは考えない方がよいってこと?

ChatGPT:

ChatGPT

その通りです! 「グリコシド性水酸基」 と 「ヘミアセタール性水酸基」 は密接に関連していますが、完全に同じ概念として扱わないほうが良いです。その理由を整理すると次のようになります。

1. 「グリコシド性水酸基」とは何を意味するか

- 文脈依存の表現です。「グリコシド性水酸基」という言葉が使われるとき、通常は「グリコシド結合を形成する可能性がある、または形成した水酸基の位置」を指します。

- 一般的にはヘミアセタール性水酸基を念頭に置いていますが、「グリコシド化の対象になりうる水酸基」という広い概念として解釈される場合もあります。

2. 「ヘミアセタール性水酸基」とは明確な科学的概念

- これは化学的に明確に定義された概念で、「ヘミアセタール構造を持つ化合物の水酸基」を指します。

- 例えば、糖分子の環状構造の1位炭素(アルドースの場合)や2位炭素(ケトースの場合)に結合する水酸基です。

- この水酸基は非常に反応性が高く、グリコシド結合の形成に特化していると言えます。

3. 違いを理解するポイント

- 「グリコシド性水酸基」 は、化学的な定義よりも機能的・文脈的な表現です。特に、グリコシド結合の形成やその位置を説明する際に使われる言葉です。

- 一方で、「ヘミアセタール性水酸基」 は科学的・構造的な正確性を持つ概念であり、特定の構造を指します。

4. まとめ

- 「グリコシド性水酸基 ≒ ヘミアセタール性水酸基」である可能性は高いです。

- ただし、「グリコシド性水酸基」はより広い概念であり、グリコシド結合に関連する水酸基(場合によってはアルコール性水酸基も含む)を指す可能性があるため、厳密には同じ言葉と考えない方が適切です。

用語を使用する際は、「グリコシド性水酸基」が特定の反応性や構造に基づくかどうかを文脈から明確にすることが重要です。

コメント