「岡野の化学」172まで視聴し、コロイド粒子のチンダル現象について学びました。

チンダル現象とは

簡単に言うと、光が、気体や液体などの分散媒中にある比較的大きめの粒子に当たって散乱し、通常、横からでは見えるはずがない「光の通路」が見える現象のことです。

こういった散乱のことを「ミー散乱」というのですが、他にも「レイリー散乱」など身近な自然現象を説明するワードはいろいろあります。

そこで今回は出てきたワード「ミー散乱」と「レイリー散乱」について、学んだことの一部を記事にします。

青い空を生むレイリー散乱

太陽光は白く見えますが、実際には紫から赤までさまざまな波長(色)の光が混ざっています。

大気を構成する窒素や酸素の分子は、光の波長に比べてとても小さい(数 nm 程度)ため、レイリー散乱と呼ばれる現象を引き起こします。

レイリー散乱では、光の波長が短いほど強く散乱されます。

- 紫の光が最も散乱されやすい

- その次に青の光が強く散乱される

では空が紫ではなく青に見えるのはなぜでしょう?

理由は2つあります。

- 人間の目は青色には敏感だが、紫色にはあまり敏感ではない。

- 大気上層にはオゾンがあり、紫に近い光(特に紫外線)を吸収してしまう。

このため、私たちが見上げる空は「青」に染まって見えるのです。

波長の比較的長い赤や橙(だいだい)の光は大気の中を真っ直ぐ進みます。

夕焼けが赤い理由

レイリー散乱は「波長が短い光ほど強く散乱される」ため、昼間は青い光が大気中で散乱し、空全体が青く見えます。

しかし、夕方になると太陽は地平線近くに沈み、光は私たちの目に届くまでに 大気の中を長い距離 通過することになります。

地球を覆う大気は球殻のようになっています。

昼(太陽が真上にあるとき)は、太陽光はほぼ垂直に入ってくるので、大気を「まっすぐ最短距離」で通過します。

一方、夕方(太陽が地平線近くにあるとき)は、太陽光は斜めに入ってくるため、大気の中を「斜めに長い距離」進むことになります。

そのため、同じ地表に届く光でも、夕方は昼より何倍も長い、大気の厚みを通過しているのです。

その結果、長い距離を進むうちに、短波長(青や紫)は散乱され尽くしてしまい、散乱されにくい長波長(赤やオレンジ)が最後まで残って私たちの目に届くので、夕焼けは赤色にみえるのです。

光の波長が短いほど強く散乱されるのはなぜ?

これを理解するには、光が「電磁波」の一種であること、「散乱とはどういう現象なのか」を理解する必要があります。また、原子・電子レベルの「誘起双極子」が関係していました。(分子レベルでは学習済み)

波長が短いとは?

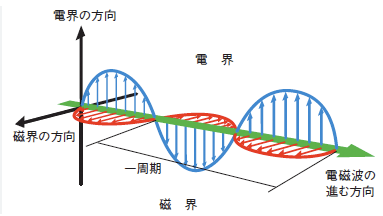

光が電磁波であることから、まずは電磁波の定義から見てみます。

電磁波 : 電界(電場)と磁界(磁場)が相互に作用しながら空間を伝播する 波のこと

電流が流れると、「電界」と「磁界」が同時発生します。

「電界」と「磁界」がある空間を「電磁界」、空間を伝わっていく波を「電磁波」といいます。

(正確には、「電界と磁界が互いに生み出し合いながら光速で進む波」のこと)

光は電磁波の一種であり、この電界(電場)が周期的に変化する波です。

ちなみに、

周波数とは、電磁界の強さの1秒間あたりの繰返し回数を表すもの

単位:「ヘルツ(Hz)」

波長とは、電磁界の波の間隔を表すもの

単位:「メートル(m)」

つまり、「光の波長が短い」とは、この波の周期が短い、ということです。

強く散乱するとは?

まず「散乱」について。

光散乱:光を物質に入射させた時、これを吸収すると同時に光を四方八方に放出する現象のこと

私はてっきり「反射」のことかと思っていたのですが、「反射」と「散乱」は全然違う現象です。

(この辺は光について物理を勉強していないので知識不足でした)

反射:光が物体表面で進行方向を変えて跳ね返る(鏡のような現象)。

散乱:光の電場に応答した電子が振動し、その結果として周囲に電磁波を放出する(電子の運動が原因)。

このとき放出される電磁波が 散乱光 です。

つまり散乱とは「表面での反射」ではなく、電子が揺れることで新しく電磁波が再放射される現象をいいます。

「強く散乱する」「弱く散乱する」という言葉は少々抽象的ですね。

散乱光の広がり具合や散乱光の量の度合いを数値化したものを「散乱強度」と言います。

この散乱強度と波長の影響には、電子の振動が関わってきます。

振動している電子は、加速度運動する電荷なので必ず電磁波(=散乱光)を放出します。

電子の振動は光の波長で決まります。

光の波長が短い(=振動数が高い)ほど、電子は速いテンポで前後に揺すられます。

加速度が大きければ、放出する電磁波も強くなるのです。

つまり、波長が短い→電子の振動(加速度運動)数が大きい→散乱光が強く発せられる、となります。

これについては「ミー散乱」のところでもう少し詳しく触れます。

電子の振動と「誘起双極子」

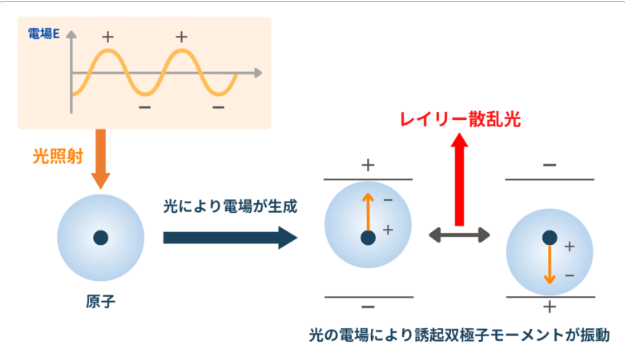

では、光によって電子が振動し、散乱するというプロセスを、もう少しかみ砕いて見てみます。

光は電磁波であり、周期的に正負の電場を形成しています。

粒子を構成する原子に光が当たると、光の電場に誘起された双極子モーメントも振動し、入射光と同じ波長の散乱光が放出されます。

これがレイリー散乱の原理です。

これでも何となくわかりますが、定義を一つずつ確認し、腹落ちするまで納得します。

おさらいです。

双極子:互いに異なる電荷(プラスとマイナス)がわずかな距離を隔てて対になっている物理的な構造そのもの

双極子モーメント:双極子の電気的な偏りの「大きさ」と「方向」を表す「ベクトル量」のこと。

2つの電荷の大きさの絶対値と、その2つの電荷間の距離の積で表される

双極子モーメントとは、正電荷と負電荷の重心が一致していないときに生じる物理量です。

〇 分子の場合

原子の配置や電気陰性度の違いによって、電子が偏って双極子モーメントが生じます。

例えば、水分子 H₂O は折れ曲がった構造のため O 側に電子が偏り、永久双極子モーメントを持ちます。

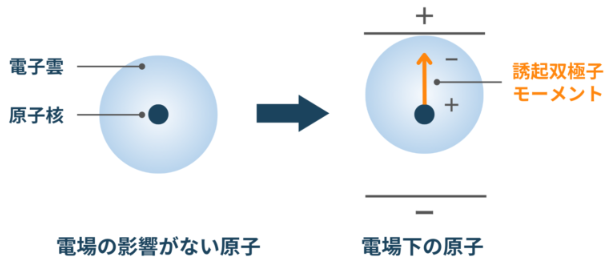

〇 単原子の場合

通常は 電子の分布は球対称(核を中心に平均的に分布)なので、静的な(永久の)双極子モーメントは存在しません。

つまり「原子そのもの」が常に電気双極子を持っているわけではないのです。

この原子に光や外部電場が加わると、電子雲は核に対してわずかにずれることができます。

これにより一時的に 原子核(正電荷の中心)と電子雲の中心がずれて、双極子モーメントが誘起されます。

この「誘起双極子」は、外から来る光の電場の振動に同期して「振動双極子」として動きます。

加速度を持つ電荷(この場合は電子の揺れ) は必ず電磁波を放射します。(物理の基本法則)

そのため、揺れる誘起双極子は周囲に電磁波を再放射し、これが「散乱光」として観測されるのです。

この現象は電子雲の振動であり、原子核全体の振動運動(格子振動や音波のようなもの)とは違います。

白い雲を生むミー散乱

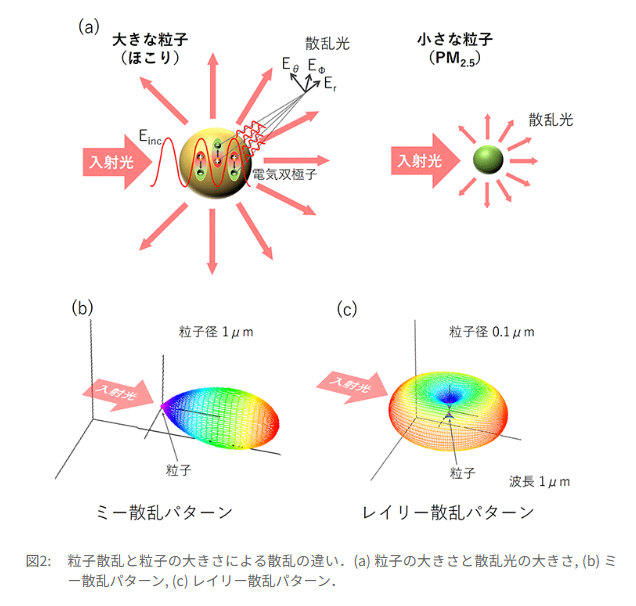

さて、「チンダル現象」は「ミー散乱」の一種です。

「レイリー散乱」が極小の粒子で起こる現象に対し、「ミー散乱」が起こる粒子のサイズは、例えば雲を形作る粒子だと直径が数 µm 程度の水滴や氷の粒になります。

これらは可視光(400〜700 nm)の波長よりもずっと大きなサイズです。

ミー散乱では、光の波長による違いがほとんどなく(波長による依存性がない)、赤・緑・青すべての光がほぼ同じように散乱されます。

その結果、太陽光に含まれる色が平均的に混ざり合い、雲は「白く」見えるのです。

ただし、雲が厚くなると光が内部で何度も散乱され、一部の光が吸収されるため、灰色っぽく見えることもあります。

では、粒子が大きいと、なぜ光の波長による違いがなくなるのか、です。

粒子の大きさと波長依存度

小さい粒子(レイリー散乱領域)の場合、

粒子全体が小さいため、光から 均一な電場 を感じ、電子雲が一体となってズレるので、粒子はまるで ひとつの大きな双極子アンテナ のように働きます。

そのため、散乱の強さは波長に大きく依存することになります(短波長=青、が強く散乱)。

大きな粒子(ミー散乱領域)の場合、

粒子の大きさが波長と同程度またはそれ以上になると、光の電場は粒子の前側と後側で 位相がずれて 作用します。

(前面では電場が右向きでも、背面ではすでに逆向きになっているかもしれない)

その結果、粒子の中で誘起される双極子は部分ごとにバラバラに揺れることになります。

まとめると、

小粒子では、双極子が「ひとつ」なのに対し、大粒子では、表面や内部の各場所に「多数の小さな双極子」ができ、それぞれが違う方向・タイミングで振動する

ということになります。

これらの微小双極子から放射される電磁波が互いに干渉し、結果として「全体の散乱パターン」が決まるのです。このことが「波長依存性の弱さ」につながります。

つまり、大きい粒子では、部分ごとの双極子がバラバラに揺れるため、青でも赤でも「全体で平均化」されてしまうのです。(干渉パターンの細かい違いはあるけれど、全体としては波長の差が小さく見える)

そのため、水滴や氷の粒など比較的大きな粒子でできた雲は白く(可視光すべてが混ざって)見える、というわけです。

おわり

空と雲の色のコントラストは、実は「粒子の大きさの違い」が生み出していたんですね。

「チンダル現象」から派生して「散乱」や「電磁波」「双極子」についても(浅くですが)触れることができました。

(この歳で初めて自然現象の理由がわかったりして、世の中のことについて、全く不思議に思わず生きてきたんだな…と苦々しく思います。)

このコロイド化学の分野が面白くって。多方面に展開できそうで。

とりあえずお昼ご飯食べ忘れていたので食べてきます。

特許検索もしよう。

コメント