〇 やったこと(3.5h)

・ガリレオの落下実験について理解すること

ガリレオの落下実験とは

かつてアリストテレスは「重い物ほど速く落ちる」と考えていました。

しかし16世紀末、ガリレオ・ガリレイはこの考えを疑い、ピサの斜塔から重さの異なる球を同時に落とす実験を行いました(と伝えられています)。

その結果、二つの球はほぼ同時に地面に着いたのです。

この実験は、「物体の落ちる速さは重さに関係しない」

という物理学の基本原理を示した象徴的な出来事でした。

重力質量と慣性質量とは(おさらい)

この「重さに関係しない」という結果を理解するには、「質量」という言葉に二つの意味があることをおさえておく必要があります。

- 重力質量:地球からどれだけ強く引かれるかを決める量(重力をもとに決まる)

- 慣性質量:力を受けたとき、どれだけ動きにくいかを決める量(加速度をもとに決まる)

重い物体ほど重力質量が大きく、地球に強く引かれます(重力が大きい)が、同時に動きにくさ(慣性)も大きくなります。

これは「重力質量と慣性質量は等価である」(重力質量=慣性質量)という事実が、数多くの実験・観測によって確かめられてきたことに基づきます。

つまり、重い物体は引かれる力(重力)が大きくても、その分だけ加速しにくくなります。

反対に、軽い物体は引かれる力が小さくても、加速しやすくなります。

この二つの効果がちょうど釣り合って、結果として加速度が同じになるのです。

この関係は数式で書くとこうなります。

m(i) × a = m(g) × g

a = (m(g) ÷ m(i)) × g

m(i):慣性質量

m(g):重力質量

a:加速度

g:重力加速度

自然界では m(g) と m(i) が等しいため(等価原理)、

a = g

つまり、「物体の加速度は、地球の重力による加速度と同じ」ということになります。

自由落下では、物体に働いているのは重力だけです(慣性は力ではなく性質)。

そのため、物体の加速度 a は「重力によって生じる加速度 g」と等しくなります。

すなわち、落下中の物体は地球に引かれる力そのままの速さで加速していくということです。

この重力が生み出す加速度は、理論と実測の両方から「約9.8メートル毎秒毎秒(m/s²)」と求められています。

重いほうが速く落ちる?と思うわけ

私たちが日常で「重いものの方が速く落ちる」と感じるのは、実は空気の影響を受けているからです。

たとえば、羽と石を同時に落とすと、羽がゆっくり落ちて石が先に地面に着きます。

このとき私たちは「石は重いから速い」と思いがちですが、実際には空気抵抗の影響が羽に強く働いているからなのです。

空気抵抗について

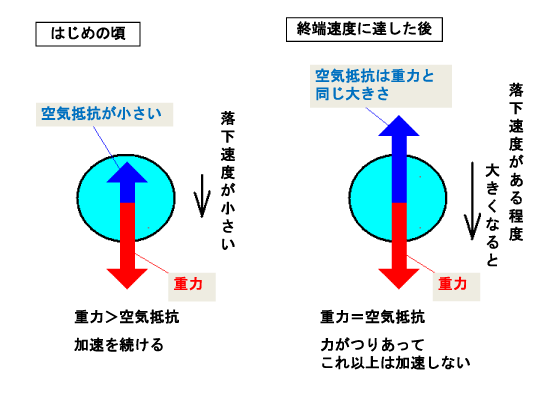

空気中で落下する場合には、重力(下向きの力)と空気抵抗(上向きの力)がつり合うまで加速し続けます。

やがてこの二つの力が釣り合うと、それ以上速くならず一定の速さで落ちます。

このときの速さを終端速度といいます。

軽い物体は小さな重力で早く釣り合ってしまうためゆっくり落ち、重い物体は大きな重力を受けているため釣り合うまで時間がかかり、速く落ちます。

そのため、空気がある地上では重い物体ほど速く落ちるように見えるのです。

ガリレオの実験のことだけでノート半分くらいになりました。

あとは「知子の情報」に入れるだけです。

昨日はこの理解に時間がかかって第2講が終わらなかったので、今日は問題演習に進みます。

コメント